Par : Abderrahmane Fares

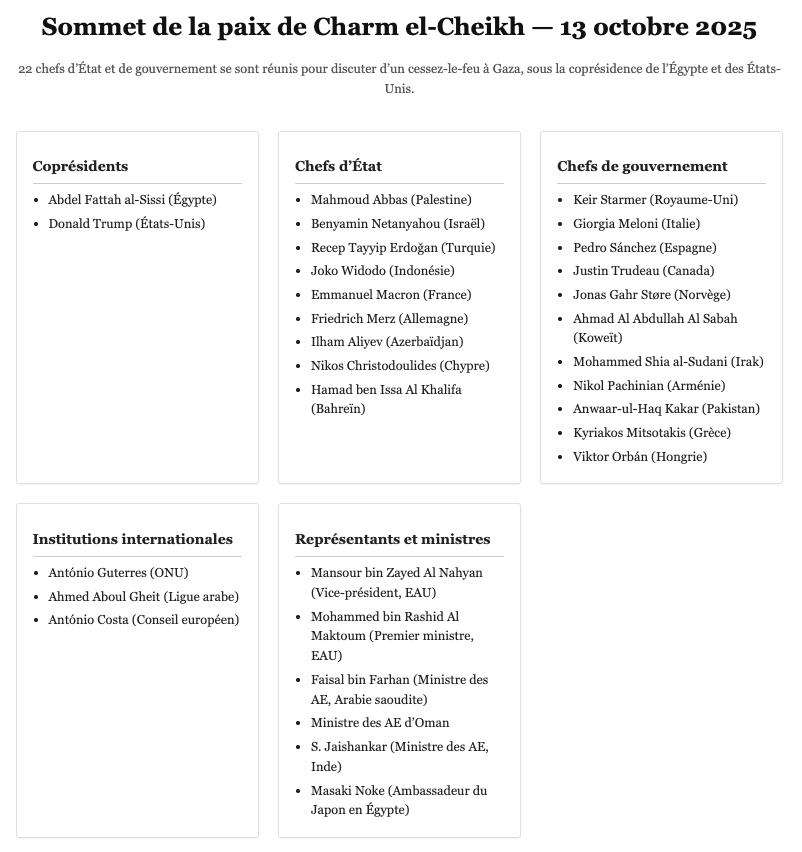

Plus de vingt-deux chefs d’État et de gouvernement se sont réunis au Sommet de la paix de Charm el-Cheikh le 13 octobre 2025, pour sceller la fin de la guerre à Gaza et lancer une nouvelle phase au Moyent-Orient. Le sommet visait à finaliser le plan de cessez-le-feu, la libération des otages, et la mise en place d’une autorité de transition à Gaza sans le Hamas.

Dans une configuration diplomatique inédite depuis le début du conflit, la rencontre a rassemblé la quasi-totalité des puissances impliquées dans le dossier palestinien. Coprésidé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président américain Donald Trump, aux côtés de Mahmoud Abbas (Palestine), du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, du secrétaire général de l’ONU António Guterres, du secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit, du roi Abdallah II (Jordanie), de l’émir Tamim ben Hamad Al Thani (Qatar), du roi Hamad ben Issa Al Khalifa (Bahreïn), du président Recep Tayyip Erdoğan (Turquie), du président Joko Widodo (Indonésie), du premier ministre Mohammed Shia al-Sudani (Irak), du premier ministre Ahmad Al Abdullah Al Sabah (Koweït), du premier ministre Justin Trudeau (Canada), du président du Conseil européen António Costa, du président Emmanuel Macron (France), du chancelier Friedrich Merz (Allemagne), du premier ministre Keir Starmer (Royaume-Uni), de la première ministre Giorgia Meloni (Italie), du premier ministre Pedro Sánchez (Espagne), du premier ministre Jonas Gahr Støre (Norvège), ainsi que des premiers ministres de Grèce, de Hongrie, du Pakistan et de l’Arménie, du vice-président des Émirats arabes unis Mansour bin Zayed Al Nahyan et de son premier ministre Mohammed bin Rashid Al Maktoum, du ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan, du ministre omanais des Affaires étrangères, du ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar, de l’ambassadeur du Japon en Égypte Masaki Noke, et des présidents d’Azerbaïdjan et de Chypre.

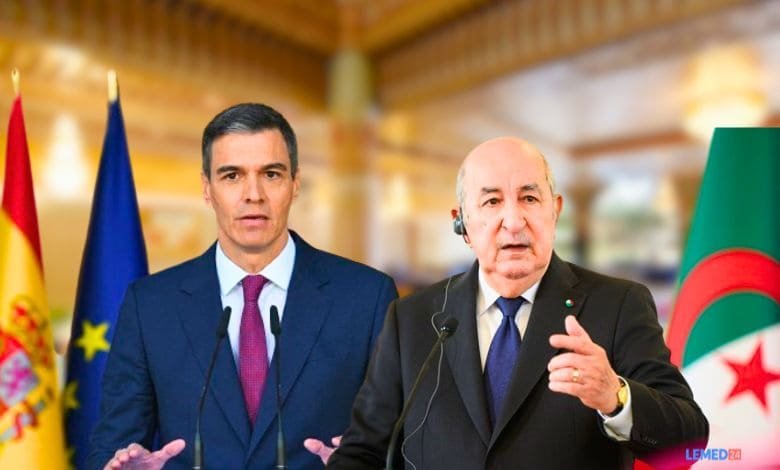

L’Algérie, elle, était absente de la liste des invités.

Trois jours plus tôt, le président Abdelmadjid Tebboune s’adressait aux officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire au ministère de la Défense, dans un discours télévisé couvrant la défense, l’économie, la corruption et la politique étrangère, notamment la question palestinienne. Aucun ministre, économiste ou diplomate n’était présent — seulement des généraux et des officiers supérieurs. Tebboune ne s’adressait ni au peuple algérien ni à la communauté internationale, mais à l’institution qui garantit sa survie.

Dans son allocution, Tebboune a présenté l’Algérie comme le « défenseur acharné » de la Palestine au Conseil de sécurité des Nations unies, y voyant un honneur pour l’Algérie, pour ses martyrs et pour ses positions nationales. Il a déclaré que pour maintenir de telles positions, un pays doit « contrôler son pain, son indépendance, ses dépenses, et ne jamais tendre la main », allusion à l’Égypte, jugée dépendante de l’aide économique étrangère. Il a affirmé que la position de l’Algérie « n’a pas changé et ne changera pas », malgré ses amitiés avec des États qui suivent « une politique opposée », allusion claire aux gouvernements arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël. Il a insisté sur le fait qu’un « État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem pour capitale est la seule solution », ajoutant que toute autre forme d’accord serait « un génocide — intelligent, pourri, ou d’un peuple tout entier ». Il a décrit les tueries à Gaza comme « un génocide de milliers d’enfants et de femmes », affirmant que c’était la première fois dans l’histoire que « tout le monde voit les massacres de ses propres yeux ». Il a établi un parallèle direct entre les victimes palestiniennes et les morts de la guerre d’indépendance algérienne, les qualifiant de « martyrs de la liberté ». Tebboune a soutenu que « des Algériens ont combattu en Palestine en 1948 », que « l’Algérie a fait entrer la Palestine à l’ONU en tant qu’observateur en 1974 », et que « lorsque la situation est devenue difficile pour les Palestiniens et pour le moudjahid Yasser Arafat, l’Algérie les a accueillis en 1982, avant que l’État palestinien ne soit proclamé à Alger ». Il a ajouté que « même lorsqu’il y eut une menace de bombardement contre le Club des Pins, l’Algérie n’a pas hésité à soutenir la Palestine ». Il a conclu que « ce que nous avons fait n’attendait ni récompense ni remerciement — c’était un devoir inscrit dans le message de nos martyrs », terminant par la phrase : « À l’ami comme à l’ennemi, je dis : nous sommes avec la Palestine, qu’elle ait raison ou tort. »

Transformer l’isolement en vertu

L’insistance de Tebboune sur la nécessité de « contrôler son pain et ne pas tendre la main » révèle la posture centrale d’un régime qui convertit la faiblesse économique en vertu idéologique. Ce passage visait implicitement l’Égypte, sous-entendant que la dépendance du Caire à l’aide étrangère mine sa légitimité morale. La contradiction saute pourtant aux yeux : l’économie algérienne dépend presque entièrement des exportations d’hydrocarbures, du financement chinois et des importations d’armement russes. Publiquement, elle dénonce la dépendance ; en privé, son élite vit de l’Europe — envoyant ses enfants dans les universités françaises et se soignant en Allemagne, en Suisse ou en Belgique. Le discours sur l’autosuffisance sert d’armure politique : l’isolement devient synonyme de souveraineté, tandis que toute coopération avec l’Occident ou le Golfe est présentée comme compromission.

Les affirmations non vérifiées selon lesquelles des Algériens auraient combattu en Palestine en 1948, qu’un « complot israélien » aurait visé le Palais des Nations en 1988 — allégation pour laquelle aucun document d’archives ni renseignement n’existe —, et que l’Algérie a « fait entrer » l’OLP à l’ONU en 1974, illustrent la manière dont la direction algérienne construit un récit révolutionnaire ininterrompu — et, par extension, sa propre légitimité — du combat de 1954 jusqu’à Gaza 2025. Lorsque la diplomatie contemporaine n’apporte aucun résultat — comme l’a montré l’exclusion d’Alger du sommet de Charm el-Cheikh —, le régime compense par l’héroïsme rétrospectif et la continuité mythifiée, substituant la gloire passée à la pertinence présente.

Quand l’irrélevance devient posture morale

En assimilant tout compromis partiel à un « génocide » et en proclamant sa solidarité « avec la Palestine, qu’elle ait raison ou tort », Tebboune a illustré la préférence du régime pour la pureté déclarative plutôt que pour la négociation pragmatique. Jadis, l’Algérie jouait un rôle d’intermédiaire réel — accueillant des factions palestiniennes, facilitant des contacts avec le Hezbollah et servant parfois de canal discret avec Washington. Le régime actuel, lui, ne dispose ni de crédibilité ni d’accès ; il compense son effacement par une posture de supériorité morale.

L’isolement comme doctrine

Selon le discours de Tebboune, participer à la diplomatie internationale revient à se soumettre, tandis que l’exclusion devient une preuve d’indépendance. Cette inversion résume la politique extérieure du régime : coupé des cadres arabes et occidentaux à cause de sa rigidité sur la question du Polisario et de ses tensions avec l’Europe, Alger transforme sa marginalisation en gage d’intégrité. Le résultat est un cercle vicieux où la perte d’influence est justifiée par une rhétorique morale et une pureté idéologique — faisant de l’absence diplomatique la dernière forme de prestige.

Préparer l’Algérie à l’isolement contrôlé

Le discours de Tebboune s’inscrit dans une stratégie plus large, élaborée par le haut commandement militaire, visant à prévenir l’effondrement du régime par une isolation délibérée. Le nouveau récit — celui d’une Algérie vertueuse, assiégée et solitaire face à un monde hostile — permet au régime d’interpréter la contraction économique, l’exclusion diplomatique et la paralysie politique comme des preuves d’intégrité plutôt que d’échec. En invoquant Gaza et « l’autosuffisance », Tebboune fournit le tapissage et ouvre la voie idéologique d’une phase d’autarcie dirigée : une crise simulée justifiant l’état d’exception. La résolution du conflit à Gaza a été transformée en opportunité politique interne : un prétexte pour réactiver le récit d’un régime “visé” et d’une nation “assiégée”, destiné à rallier l’armée et neutraliser toute contestation. Cette psychologie de siège, fabriquée par le cercle de Chengriha, transforme l’irrélevance extérieure en instrument de survie intérieure.

Ce dont il faut alerter est la chose suivante: l’absence de Tebboune au Sommet de la paix de Charm el-Cheikh et son discours, sont deux signaux annonçant la fabrication d’une crise destinée à légitimer l’isolement international de l’Algérie — en transformant l’exclusion diplomatique et la marginalisation internationale en preuve d’intégrité nationale et de pureté morale.

Comments

0No comments yet.