Ces dernières décennies, la demande d’excuses pour l’ère coloniale est devenue un sujet récurrent sur la scène internationale, porté par des gouvernements et des secteurs importants de l’opinion publique dans plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Ce débat ne se limite plus aux élites culturelles ou académiques, mais implique historiens, sociologues, économistes et décideurs dans un dialogue qui semble sans fin. Chacun avance ses arguments : certains détiennent la vérité, d’autres en ont une partie, tandis que certains défendent des récits d’un autre temps.

Par exemple, le Mexique réclame des excuses de la couronne espagnole pour le legs du colonialisme espagnol en Amérique, particulièrement sur son territoire. De même, l’Algérie continue de faire pression sur la France afin d’obtenir une reconnaissance officielle des atrocités coloniales et des excuses.

Face à ces revendications croissantes, plusieurs dirigeants européens et mondiaux ont présenté des excuses publiques ou, à tout le moins, reconnu leurs responsabilités historiques. En avril 2024, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a reconnu que son pays portait la responsabilité des crimes liés à la traite négrière et à l’ère coloniale, insistant sur la nécessité de réparations.

En juillet 2023, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a présenté des excuses officielles pour l’histoire esclavagiste de son pays, affirmant ressentir une « profonde émotion personnelle » face à cet héritage. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a, quant à lui, demandé pardon en novembre de la même année pour les atrocités commises par les forces allemandes en Tanzanie durant la colonisation.

Même le roi Philippe de Belgique, en 2020, a reconnu pour la première fois la violence exercée en République démocratique du Congo sous le règne de Léopold II. Le Vatican n’a pas été en reste : en 2023, il a officiellement renié les bulles papales qui légitimaient la conquête des terres des peuples autochtones pendant la période coloniale, considérant qu’elles ne reflétaient pas correctement la dignité et les droits de ces peuples.

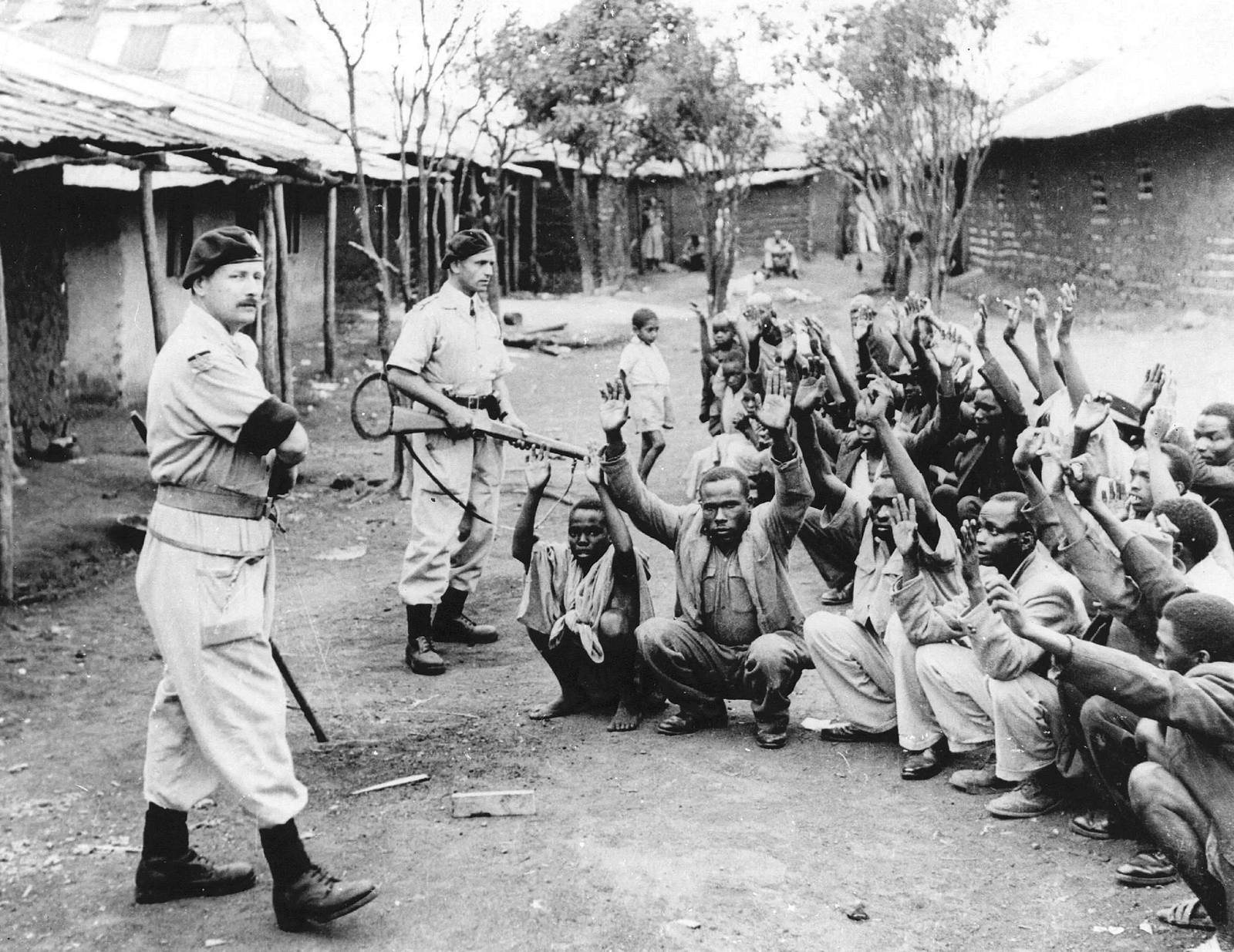

Cependant, malgré ces reconnaissances, le débat reste vif. Tandis que certains estiment que la colonisation a apporté progrès, savoir et religion (notamment le christianisme) aux colonies, d’autres contestent cette vision, dénonçant les guerres coloniales brutales, symboles de cruauté, de discrimination et de crimes contre l’humanité.

Dans ce contexte, des voix cherchent à revisiter cette histoire complexe sous un angle nouveau, dépassant la simple condamnation ou justification. Parmi elles, les auteurs Francisco García Blanch (espagnol) et Avelino Cortezo Martínez (mexicain) ont publié une étude détaillée au titre controversé : « L’Espagnol : apogée de l’humanité ». Leur vision s’éloigne à la fois du récit officiel défendant la colonisation et des appels à la résurgence des cultures autochtones.

Dans cet ouvrage, les auteurs — l’un ingénieur et diplômé en sciences économiques, l’autre historien, philosophe et chercheur en évolution technologique — analysent la réalité des pays colonisés, l’évolution de l’agriculture, de l’artisanat, des inventions, des infrastructures, des écoles, de l’usage de l’eau, et les contributions personnelles des pionniers dans un contexte d’interactions entre cultures et sociétés.

Concernant le cas espagnol en Amérique du XVe au XIXe siècle, les auteurs exposent avec clarté et pédagogie la fusion entre les nouvelles techniques apportées par les colonisateurs et le savoir autochtone. Le livre traite de sujets comme l’exploitation minière, le commerce, l’agriculture, l’industrie, la navigation, la défense et la construction.

Selon eux, un large consensus régnait entre entrepreneurs et officiers, entre porteurs de savoir et la couronne espagnole. Ce qu’ils qualifient « d’héritage espagnol » s’étendait d’Alaska jusqu’au Cap Horn. La colonisation, dans l’ensemble, n’était pas un projet planifié et organisé, mais s’est déroulée sur plusieurs siècles de manière expérimentale.

Une phrase des auteurs résume leur pensée : « En analysant les faits objectivement, on peut considérer que le travail colossal de l’Espagnol n’aurait pas été possible sans les milliers de personnes qui ont traversé l’océan et se sont installées dans le Nouveau Monde, avec leur esprit d’entreprise remarquable, leurs connaissances, leurs techniques de production et leur travail, dans le but d’améliorer leurs conditions de vie par rapport à l’Ancien Monde. »

La question essentielle reste de savoir si cette nouvelle lecture de « l’épopée coloniale espagnole en Amérique » peut être généralisée à d’autres continents et colonies. Existe-t-il un phénomène similaire dans l’exploitation des terres, forêts et déserts africains par les colonisateurs européens ? Peut-on envisager les infrastructures, routes, chemins de fer, barrages, villages et villes sous ce même prisme d’un développement technologique spontané ? L’Afrique, l’Asie et l’Océanie ont-elles connu les mêmes interactions culturelles qu’en Amérique, permettant une fusion entre contributions au développement et traditions autochtones ?

Peut-on rapprocher des pays comme l’Égypte, le Congo, l’Algérie, le Maroc, le Niger, etc., de Paris, Londres, Madrid, Lisbonne, Rome, Berlin ?

Le livre de Francisco García Blanch et Avelino Cortezo Martínez ne clôt pas le débat. Bien au contraire, il le rouvre sous un angle inédit.

Par : Pedro Canales

Comments

0No comments yet.