في العقود الأخيرة، أصبح مطلب تقديم الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية موضوعًا متكرّرًا على الساحة الدولية، تتبناه حكومات وقطاعات واسعة من الرأي العام في عدد من دول آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. لم يعد هذا الجدل مقتصرًا على النخب الثقافية أو الأكاديمية، بل بات يشمل مؤرخين، باحثين في علم الاجتماع، اقتصاديين، وصنّاع قرار، في سجال لا يبدو أنه سينتهي قريبًا. الجميع يقدم حججه: بعضهم يملك الحق، بعضهم يملك جزءًا منه، وآخرون يدافعون عن سرديات من زمن آخر.

على سبيل المثال، تطالب المكسيك التاج الإسباني بالاعتذار عن ما خلّفه الاستعمار الإسباني في أمريكا، خصوصًا على أراضيها. وفي السياق نفسه، لا تزال الجزائر تضغط على فرنسا من أجل الاعتراف الرسمي بفظائع الاستعمار والاعتذار عنها.

وبينما تتزايد هذه المطالب، بادر عدد من القادة في أوروبا والعالم إلى تقديم اعتذارات علنية، أو على الأقل، الاعتراف بمسؤوليات تاريخية. ففي أبريل 2024، أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن بلاده تتحمّل مسؤولية الجرائم المرتبطة بتجارة الرقيق والحقبة الاستعمارية، وأكد ضرورة تقديم تعويضات.

وفي يوليو 2023، قدّم ملك هولندا فيليم ألكسندر اعتذارًا رسميًا عن تاريخ بلاده في العبودية، مشيرًا إلى أنه شعر بتأثر شخصي عميق تجاه هذا الإرث. أما الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، فقد طلب المغفرة في نوفمبر من نفس العام عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الألمانية في تنزانيا خلال الاستعمار.

بل حتى الملك فيليب البلجيكي، وفي خطوة تاريخية سنة 2020، اعترف للمرة الأولى بالعنف الذي مارسته بلاده في الكونغو خلال عهد الملك ليوبولد الثاني. ولم يكن الفاتيكان بعيدًا عن هذا الاتجاه؛ ففي عام 2023، تبرأ رسميًا من المراسيم البابوية التي شرّعت الاستيلاء على أراضي الشعوب الأصلية خلال الحقبة الاستعمارية، معتبرًا أنها لم تنصف كرامة وحقوق هذه الشعوب.

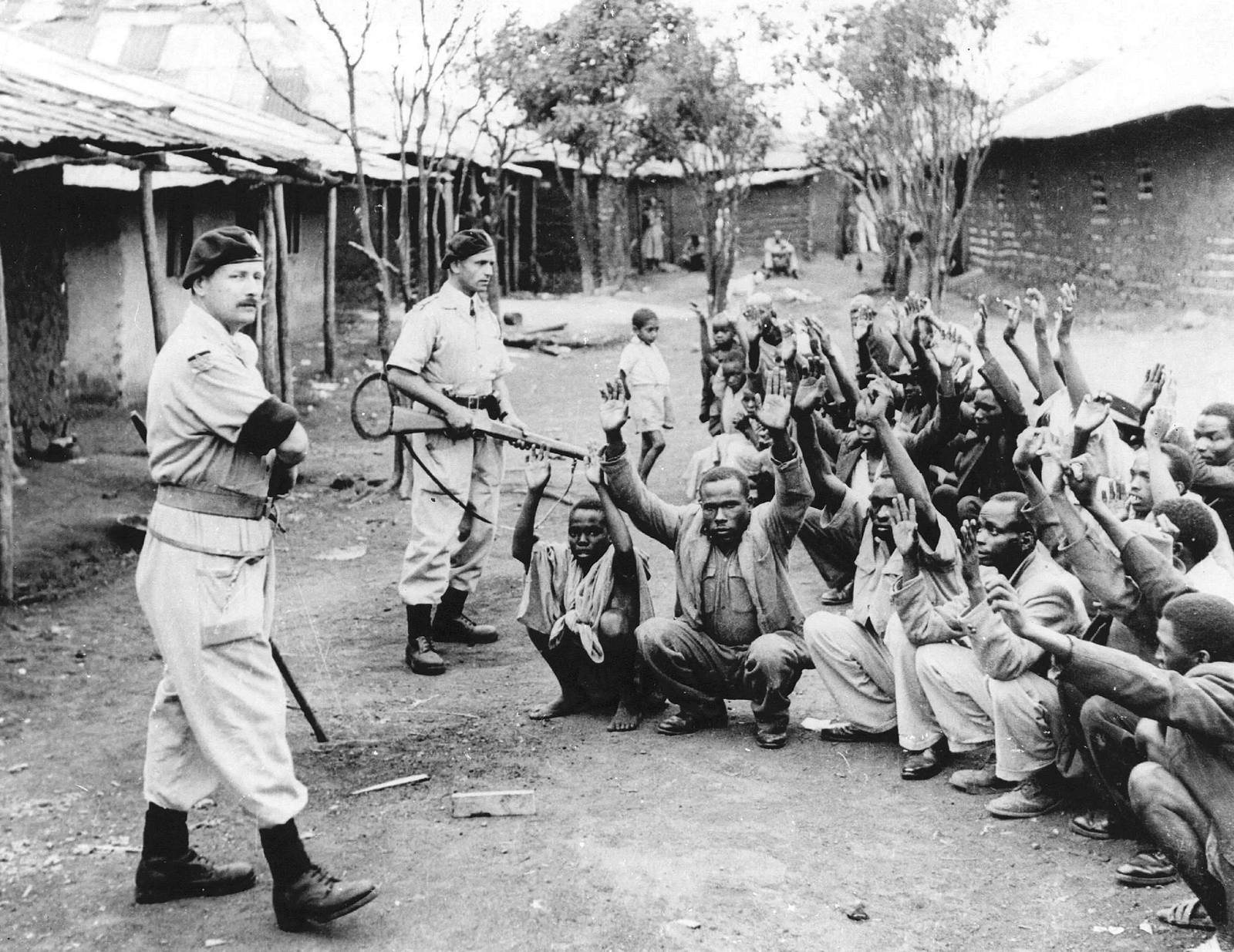

لكن رغم كل هذه الاعترافات، لا يزال الجدل محتدمًا. فبينما يرى البعض أن الاستعمار جلب التقدّم والمعرفة والدين (وخاصة المسيحية) إلى المستعمرات، يردّ آخرون بأن هذه السردية تحجب حقائق الفظائع، والاستغلال، والحروب التي شكلت جزءًا لا يتجزأ من المشروع الاستعماري.

وسط هذا السجال، ظهرت أصوات تسعى إلى إعادة قراءة المرحلة الاستعمارية من منظور جديد، أكثر تعقيدًا من مجرد الإدانة أو التبرير. من بين هؤلاء، المؤلفان فرانسيسكو غارسيا بلانش (إسباني) وأفيلينو كورتيزو مارتينيز (مكسيكي)، اللذان أصدرا كتابًا بعنوان: “الإسبانية: ذروة الإنسانية”، وهو عمل أثار جدلًا واسعًا بسبب أطروحاته التي لا تتماشى لا مع السردية الرسمية المؤيدة للاستعمار، ولا مع تلك الداعية إلى محو تاريخه بالكامل.

في هذا الكتاب، يستعرض المؤلفان –الأول مهندس واقتصادي، والثاني مؤرخ وفيلسوف– ما يعتبرانه مساهمات حقيقية للاستعمار الإسباني، ليس فقط في فرض السلطة، بل في تطوّر الزراعة، البنى التحتية، التعليم، استخدام المياه، وحتى الحرف والصناعات. ويطرحان فكرة أن المشروع الاستعماري لم يكن خطة متكاملة، بل مسارًا طويلًا من التفاعل بين ثقافات متباينة، وتجارب معيشية متعددة.

وعن الحالة الإسبانية تحديدًا، من القرن الخامس عشر حتى التاسع عشر، يسرد الكاتبان بأسلوب أكاديمي وسلس كيف دمج المستعمرون بين تقنياتهم الجديدة ومعارف الشعوب الأصلية في مجالات مثل التعدين، الملاحة، البناء، والدفاع. ويؤكدان على وجود تعاون بين التاج الإسباني والمبادرين والمستكشفين، بما يتيح الحديث عمّا يسمونه “الإرث الإسباني”، الممتد من ألاسكا إلى كيب هورن.

ويرى المؤلفان أن الاستعمار لم يكن فقط هيمنة، بل أيضًا مشروعًا تطوّريًا غير مخطط، أنجزه آلاف الأشخاص الذين عبروا المحيط إلى العالم الجديد، مدفوعين بروح الريادة والسعي إلى تحسين حياتهم.

لكن تبقى الأسئلة مطروحة: هل يمكن تطبيق هذا النموذج التفسيري على باقي المشاريع الاستعمارية؟ هل كان للاستعمار الأوروبي في إفريقيا وآسيا نفس الآثار من حيث البناء، والسكك، والمدن، والمياه؟ هل حدث تفاعل ثقافي حقيقي في المغرب، الجزائر، الكونغو، مصر أو النيجر، كما يزعم المؤلفان أنه حدث في أمريكا؟ وهل بالإمكان النظر إلى باريس ولندن ومدريد وبرلين على أنها امتداد لهذه العملية التاريخية المعقدة؟

ما يفعله كتاب غارسيا بلانش وكورتيزو مارتينيز، في النهاية، ليس تقديم أجوبة نهائية، بل فتح النقاش من زاوية مغايرة، تعيد صياغة التساؤلات القديمة بصياغات جديدة.

بقلم : بيدرو كناليس

تعليقات

0لا يوجد تعليقات بعد..